par Roberto Fiorini

Ex: http://www.terreetpeuple.com

L’Europe libérale qui s’est construite à Bruxelles n’avait pas de prérogatives particulières pour agir directement sur les questions salariales, qui restaient du ressort de chaque pays, et de ses partenaires sociaux. Pourtant grâce aux différentes politiques économiques dictées aux gouvernements, qui ont accepté d’abandonner leurs prérogatives économiques, elle n’a cessé d’attaquer l’emploi et les salaires pour installer le libéralisme économique et ensuite permettre à l’euro de d’exister.

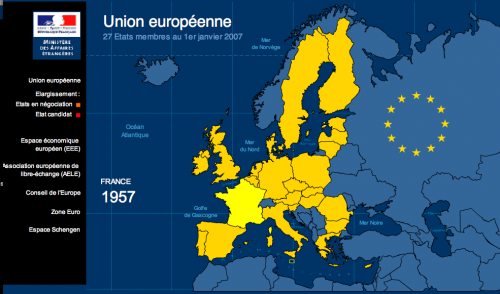

Le projet européen, portait, sur ses fonds baptismaux (avec le traité de Rome), l’idée d’amélioration des conditions de vie. Il est temps de faire un bilan de ces promesses, et de voir quelle a été l’action réelle de cette Europe des marchands et des financiers, qui a sacralisé le règne de la mondialisation et des systèmes économiques ouverts, au détriment de la qualité de vie des peuples.

Consciente des coups portés aux salaires et au pouvoir d’achat, l’UE n’ambitionne plus d’améliorer nos conditions de vie ; sa stratégie « UE 2020 » (* 1 p 99) envisage seulement de réduire la pauvreté ! Que de promesses trahies, que d’ambitions remisées ! Nous allons le détailler, par de nombreux moyens l’UE n’a cessé d’attaquer les salaires et de limiter leur progression.

Ambitions de nivellement de la construction

A la sortie de la guerre cette idée d’amélioration du niveau de vie fut martelée aux peuples européens, notamment dans l’article 2 du traité de Rome : « … conduire à un relèvement accéléré du niveau de vie ». Pour y parvenir sont notamment engagées des politiques visant à tenter de réduire les déséquilibres entre les différentes régions d’Europe. L’objectif sous jacent était d’éviter de laisser des zones pauvres, ou le chômage augmenterait, car on savait que si le chômage augmentait, certaines entreprises seraient tentées de délocaliser au sein du marché unique sans frontières (encore à naitre). Les économistes savaient aussi que les salariés seraient prêts à accepter des salaires plus bas… s’ils étaient confrontés durablement au chômage. Au début, ils ont tenté de lutter contre cela.

La crise de 1973 avait fait de la lutte contre l’inflation une priorité absolue. La cible désignée est alors le salaire qui sera qualifié d’ennemi de l’inflation et de l’emploi (* 1 p 101), rien d e moins ! 1973 c’est aussi l’entrée dans l’UE de l’Angleterre convertie au néo libéralisme : le monétarisme sera la nouvelle religion économique à laquelle tous vont se convertir, notamment Giscard et Pompidou qui priveront la France de son droit à battre monnaie, endettant ainsi durablement la France !

L’Acte Unique de 1986 qui instituera le marché unique et la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux aura des conséquences lourdes ; car de fait l’harmonisation sociale voulue à travers le rééquilibrage des régions étant un échec, on va voir des entreprises se déplacer pour aller là où les coûts de production pourront être optimisés : certains cibleront des salaires plus bas, d’autres iront là où la fiscalité est plus favorable pour moins payer d’impôts. On constate ici un des échecs majeurs de l’objectif d’intégration économique et fiscale à l’intérieur de l’UE : les pays ne veulent pas que l’on touche à leurs avantages économiques. Les perdants ? Les salariés qui sont mis en compétition entre eux, mais l’euro n’était pas encore né ; les nations pouvaient encore jouer avec leurs monnaies et dévaluer pour compenser les chocs…

De la fin du partage des gains de productivité…

Naitra dans cette période l’idée centrale d’abandonner l’indexation des salaires sur les prix et l’inflation. C’est à partir de cette période (1983 en France, avec la désinflation compétitive = arrêt de l’évolution des salaires au même rythme que les prix) que les revenus du capital vont grossir au détriment des revenus du travail. C’est sous gouvernance socialiste que les revenus affectés au travail vont perdre 11 % et que les revenus affectés au capital vont regagner ces 11 % dans la répartition de la richesse produite (valeur ajoutée). La stratégie sera européenne, et nous avons tous été plumés de la même manière (voir graphique ci-dessous) :

… à la modération salariale

L’autre conséquence du marché unique, c’est que désormais, on ne peut plus redistribuer les surplus en salaires, étant donné la concurrence salariale ; alors nait la politique de modération salariale, impulsée par l’UE. Avant on se battait pour se répartir les gains de productivité ; désormais les gains de productivité ne peuvent plus être redistribués aussi généreusement face à la rivalité apportée par l’ouverture des frontières, et on commence à se serrer la ceinture. Tout a été rendu possible par la « mauvaise fée » mondialisation.

Des profits qui augmentent donc de 11 % et qui ne seront pas réinvestis dans la création d’entreprises, car ils iront directement dans la poche des actionnaires « spéculateurs ». Augmentant ainsi structurellement le chômage, avec une population qui augmente, et des investissements non réinvestis pour créer de l’emploi « productif ».

Culpabilisation des salariés disposant d’un emploi…

L’UE a ouvert les frontières et imposé la compétition avec des pays moins disants, et il faut alors il faudra s’estimer heureux d’avoir un emploi, apprendre à ne plus réclamer, et s’habituer à perdre ce qui avait été gagné.

La stratégie née hier porte ses fruits aujourd’hui : désormais avoir un cdi est un problème et il faut flexibiliser le travail, pour permettre à ceux qui en ont un, de le partager avec ceux qui n’en ont pas. En 1994 (* 1 p 104) l’OCDE publiait sa stratégie pour l’emploi, centrée sur «l’accroissement de la flexibilité des coûts salariaux, la réduction de la sécurité de l’emploi (sic !), et la réforme des systèmes d’indemnisations du chômage ». Tout un programme repris par l’UE avec zèle.

L’OCDE en 1996 incitait à suivre l’Angleterre où « la réduction des rigidités du marché du travail a permis une réduction du chômage structurel ». Bonne application des principes précédents.

Alors on a commencé à fragiliser le statut du salarié, et à remettre en cause les contrats fixes. Se sont alors développés les contrats à temps partiels, les cdd, l’intérim…

Au lieu d’harmoniser le niveau de vie par le haut, l’UE, meilleure élève de la mondialisation, précarise, flexibilise, et appauvrit ! Tel est son bilan, depuis bien trop longtemps.

Sans pouvoir d’achat pas de consommation…

La part des salaires dans la valeur ajoutée est revenue à des niveaux très inférieurs à ceux de 1960… (* 1 p 102). Si bien que nos ménages ne peuvent plus consommer comme avant. C’est forcément problématique dans une économie nationale ou la consommation représente 70 % de la valeur ajoutée générée chaque année.

Là encore le germe du mal qui ronge notre économie a été semé il y a bien longtemps ! Et il ne va faire que s’amplifier dans les mois qui viennent. Car avec des salaires rabotés, la consommation trinque ; et si la consommation trinque, les entreprises trinquent aussi. Spirale infernale…

Pourtant il faut continuer la rigueur salariale, car face à la mondialisation les libéraux nous disent que c’est le seul chemin viable. Alors pourquoi ne pas sortir du système ouvert et mondialisé, et revenir à quelque chose de moins grand, de mieux délimité et de plus protecteur ? Une Europe plus soucieuse de ses peuples et de ses propres intérêts !

Au lieu de cela on s’enferme dans la course à la moins disance salariale… mais cela ne suffit pas à l’Europe libérale.

Après les coûts salariaux voici arriver les coûts non salariaux !

L’UE qui a imposé la baisse directe des coûts salariaux, agit désormais pour la réduction des coûts non salariaux qui font aussi la protection sociale et les services publics.

Mais le libéralisme traque toutes les dépenses qu’il estime inutiles ; eh bien oui, car cet argent qui va au financement de la protection sociale ou des services publics cela pèse sur la compétitivité des entreprises, alors il faut le raboter encore ! Tant pis pour la solidarité avec ceux des nôtres qui n’ont rien : le règne de l’argent est institué.

On l’oublie trop souvent l’instigateur de cette politique, ce fut jacques Delors avec son livre Blanc de 1993 (* 1 p 103) qui avait mis l’accent « sur la nécessaire réduction des coûts non salariaux ». En 1999 la suite logique de cette politique est d’encourager les états à réduire les cotisations sociales tout en maintenant le pouvoir d’achat immédiat, afin de lutter face aux compétiteurs américains ou asiatiques, dépourvus ou presque de protection sociale.

Tant pis si on est malade, sans emploi, on touchera moins. C’est à cette époque qu’on a mis fin aux prés retraites, qui coutaient tant aux dépenses publiques.

Depuis toujours l’UE sanctifie le libéralisme économique au détriment du bien être des peuples. Mais elle condamne les conséquences de ces mêmes politiques !

Les bons élèves sur lesquels il faut prendre modèle ce sont bien sûr les Anglais, et parmi les nouveaux dans la classe, la Pologne ! Oui car ces deux pays ont des ratios de dépenses adaptées aux exigences des libéraux ! Sauf que dans ces pays là, et surtout chez les British la pauvreté des enfants se développe (600 000 de plus depuis les coupes budgétaires récentes du premier ministre Cameron) ! Et que les mêmes Anglais viennent se faire soigner en France tant leur système de soin est pourrit ! La même « Commission déplore la mauvaise qualité des infrastructures britanniques, le fort taux d’illettrisme, le faible niveau de qualification de nombreux travailleurs, le difficile accès aux gardes d’enfants, l’importance des emplois précaires, l’étendue de la pauvreté… L’Angleterre qui a les pieds dans l’eau car il fallait couper dans les dépenses d’entretien des infrastructures. En résumé, la Commission reproche aux Anglais de posséder les caractéristiques d’un pays libéral, celles-là même qu’elle recommande aux autres pays » (* 1 p 116 et 117). En Pologne, la pauvreté au travail est devenue très importante, et la difficulté pour accéder au système de chômage est tellement restrictive que la commission de l’UE (toujours elle) lui demande de l’adoucir !

La trahison des syndicats et des élites

En 1997 l’UE ambitionnait de promouvoir « le modèle social européen », qui nous différenciait de nos partenaires politiques, mais néanmoins rivaux économiques anglo-saxons. Mais dans le même temps on préparait l’arrivée de l’euro, qui entrera en scène en 1999.

La BCE est la gardienne du temple ; c’est elle qui veille à ce que l’inflation ne dépasse pas les 2 % (contrairement à la FED américaine qui peut relancer l’économie, la BCE n’a pas cette mission salvatrice pour les peuples). Pour ce faire elle incite les Etats et les partenaires sociaux (syndicats de patrons et d’ouvriers) à la modération salariale, afin de garantir la stabilité des prix. On retrouve ici l’impardonnable choix des syndicats qui ont accompagné ce projet de mondialisation économique (autre forme d’internationalisation). En jouant le jeu de la mondialisation ils se sont pris dans les mailles de ce filet qui les rend quasiment inefficaces aujourd’hui, trahissant ainsi les plus modestes qu’ils devaient défendre !

En 1998 la commission déclarait que « l’objectif de maintenir la modération salariale grâce à un renforcement du dialogue social » est à conserver !!! Les objectifs annoncés étaient de faire baisser de 20 à 30 % les salaires des activités peu qualifiées ! (* 2 P 123)

La modération salariale sera mise en œuvre en France avec la loi sur les 35 h, puisque la contrepartie de la réduction du temps de travail ce furent pour les grosses entreprises 28 milliards annuels d’exonérations de cotisations sociales (exonérations Fillon qui sont versées aux entreprises qui versent des salaires inférieurs à 1,6 smic), et des gels de salaires sur plusieurs années. Le second volet des 35 H ce fut la généralisation de l’annualisation (modulation du temps de travail adapté aux périodes hautes et aux périodes basses, sur une année) : de fait les heures supplémentaires seront réduites dans de nombreux secteurs d’activités, et on aura ainsi permis de faire baisser le coût du travail, subtilement.

Sans cette coalition composée des syndicats, des gouvernements nationaux et de la commission Européenne, rien n’aurait été possible (* 1 P 118). C’est cette coalition qui a rendu possible ces politiques. D’où cet affreux sentiment d’incapacité qui nait dans nombre d’organisations et de mouvements : on a l’impression qu’on ne peut rien faire ! Eh oui car en ayant accepté ces règles du jeu, effectivement on ne peut que subir… ou se révolter et exiger une révolution, pour changer l’époque et le socle qui la conditionne.

De fait tous les gouvernements qui ont participé au pouvoir bien avant 1999, date de mise en service de l’euro, ont accepté de sacrifier les salaires. Ces derniers sont la seule variable d’ajustement avec les prix pour avoir une monnaie stable, nous le verrons un peu plus loin.

Et le chômage alors ?

L’OCDE indique que nos pays ne devraient pas avoir un taux de chômage inférieur à 10 %, c’est déjà le meilleur moyen d’empêcher que les salaires augmentent. Le taux de chômage n’accélérant pas l’inflation (NAIRU en anglais) est un indicateur économique surveillé depuis longtemps pour empêcher l’inflation des salaires.

Mais leur cynisme va encore plus loin : pour les eurocrates et les libéraux, avoir un chômage élevé ne veut pas forcément dire qu’on ne trouve pas suffisamment de main d’œuvre, ou que l’on a une activité insuffisante... Eux pensent que c’est plutôt un ajustement prix/salaires qui doit se réaliser : si le chômage augmente c’est par ce que les prix et les salaires ne baissent pas assez (* 1 P 112/113). Alors ils mettent en œuvre des programmes pour moins indemniser les chômeurs, et ainsi les obliger à accepter les salaires plus bas que ne manqueront pas de leur proposer leurs futurs employeurs…

C’est ce qu’a fait l’Allemagne avec ses célèbres lois Haartz (mini jobs et chômage indemnisé à 1 €/ heure), ce que tente de faire la France en ce moment. L’Elysée a même confirmé que Mr Haartz est venu présenter sa méthode au gouvernement Hollande fin janvier 2014…

On voit ici se réaliser l’article 4 de la Charte sociale Européenne (* 2 p 120) : qui affirme « le droit à une rémunération suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille un niveau de vie suffisant ». Non c’est une blague, la charte sociale est restée à l’état de projet et ni la CEE ni l’UE ne l’ont validé.

Une Europe sociale pourtant plébiscité par la France lors du référendum de 2005, qui dira NON à plus de libéralisme. Sarko bafouera tout cela en 2008 en faisant voter le Congrès qui adoptera le traité au mépris de la volonté populaire (ce sont les mêmes qui conspuent la Suisse et ses référendums démocratiques).

Ajuster les salaires et les prix pour sauver l’euro ?

Avec la mise en place de l’union monétaire, d’autres problématiques sont apparues, car au sein d’un système de change fixe, il n’est plus possible de compenser les écarts de compétitivité entre pays par des dévaluations des monnaies nationales. Cela a remis au centre du débat la question de la compétitivité prix, et des salaires disparates dans la zone, qu’il faudrait donc encore raboter selon la doctrine libérale...

Pour que la zone euro soit une Zone Monétaire Optimale (ZMO, concept développé par Robert Mundell) (* 3 p 72, 73), il faut remplir certains critères.

Critères économiques : Intégration financière, Intégration fiscale

Critères sociaux et politiques : Homogénéité institutionnelles, Similarités des comportements et des préférences

Des mécanismes d’ajustement permettant de rétablir les équilibres si les critères d’harmonisation ci-dessus échouent : mobilité du travail, flexibilité des prix et des salaires.

Quasiment aucun de ces critères n’ont pût être réalisés pleinement, alors on se sert des mécanismes d’ajustement, sur les prix et les salaires, pour que l’euro puisse se maintenir. Enfin pour les prix on essaye, nous y reviendront…

Car si avant 1999, pour rétablir les déséquilibres constatés entre les pays, on pouvait jouer sur le taux de change de sa monnaie, désormais on ne peut plus dévaluer les monnaies nationales !

Delors (toujours lui) et son livre blanc de 1993 relevait l’incohérence entre les objectifs fixés par les autorités monétaires nationales pour combattre l’inflation (et permettre l’arrivée de l’euro), et les hausses de salaires consenties (* 2 p 122).

Le pacte pour l’euro plus signé en 2011 (* 1 p 109) par 23 gouvernements décrit les efforts que les états se demandent eux-mêmes pour préserver leurs modèles sociaux (humour ?) : suppression des mécanismes d’indexation des salaires, surveillance des coûts unitaire de main d’œuvre, ouverture à la concurrence de secteurs protégés (gaz, électricité, taxis (étonnant non, l’arrivée des VTC en concurrence aux taxis), services postaux, transports…). Il est aussi demandé de développer la fléxisécurité (= plus de flexibilité à opposer aux travailleurs et normalement plus de sécurité avec un meilleur accès à la formation (d’où la réforme récente) et des périodes de chômage mieux indemnisées (cause toujours).

L’UE demandera aussi à « procéder à une fixation appropriée des salaires des fonctionnaires, en raison du signal que cela envoie au secteur privé ». (* 1 p 110). D’où le gel des indices depuis plusieurs années.

L’UE engage des démarches pour déconstruire ce qui avait permis aux salaires de progresser, à savoir la négociation collective (* 1 p 111) : « la décentralisation des négociations salariales doit permettre à l’économie d’être plus flexible. Il s’agit de la colonne vertébrale des réformes européennes en matière de salaire ». Décentralisation des négociations cela veut dire quoi ?

Cela veut dire qu’il ne devra plus y avoir de coup de pousse au SMIC par le gouvernement, par exemple, mais aussi qu’il faudra permettre de faire des entorses aux conventions collectives, ou bien même de permettre de signer des accords inférieurs au droit du travail ! Depuis 2008 un syndicat bienveillant, dans une entreprise, pourra signer des accords moins favorables que le droit du travail (sauf en ce qui concerne les salaires ou les classifications notamment).

La Confédération Européenne des Syndicats (CES) (* 1 p 112 et 3 p 125) a bien sûr tenté de contester ce processus, mais une fois qu’on a livré le pouvoir aux eurocrates, il ne faut pas s’étonner si on est cocu ! Et pour ne pas sombrer et être balayés, ils entretiennent dans leurs troupes, le mythe du changement de l’UE par l’intérieur ; plutôt que de remettre en cause la mondialisation, ils continuent de la porter à bout de bras !

Mais les prix ont augmenté avec l’arrivée de l’euro !

Nous l’avons rappelé dans les conditions de contrôle de l’inflation, il fallait une stabilité des salaires et des prix. Cette condition est aussi essentielle pour maintenir le pouvoir d’achat des ménages européens. Hors le dispositif d’harmonisation et d’intégration ayant failli, la seule variable d’ajustement possible portait sur les prix et les salaires.

Hors s’il s’avère que l’UE a bien rempli sa mission pour « défoncer » durablement les conditions d’évolutions des rémunérations, elle n’a pas mis en place les mêmes moyens pour contrôler l’évolution des prix.

En France, on l’a vu, Fabius ministre de l’économie du moment (1999) nous avait juré que les prix étaient restés stables, et que l’arrivée de l’euro avait été neutre pour le pouvoir d’achat ! Encore une blague, décidemment ! Toute cette stabilité des prix a été confirmée régulièrement, par l’institut des statistiques trafiquées, censée dire la vérité (ça ne se dit pas PRAVDA, la vérité officielle en langage soviétoïde ?), j’ai nommé l’Insee.

Hors 60 millions de consommateurs, a régulièrement fait des études à la sortie des caisses qui démontrent que la vérité officielle en cachait une bien plus dramatique : les prix ont augmenté, et bien trop d’ailleurs. Chacune de ses publications fait trembler le pouvoir tant il est impossible de les démentir.

Comment aurait il pût en être autrement dans une économie ou le prix des matières premières est dicté par les marchés ? Le miracle de la main qui régule tout n’a pas eu lieu : les spéculateurs spéculent sur toutes les matières premières, et les hausses sont répercutées dans le prix de revient et donc dans le prix que paye le consommateur final.

Et le pouvoir d’achat à votre avis ???

Contrairement à la théorie avancée en permanence par l’établissement, il semblerait « que la perte de compétitivité-prix relativement à la moyenne de la zone euro ne résulte pas d’une dérive salariale mais, pour l’essentiel, d’une augmentation des prix plus rapide » (*3 p 80). Car si les prix ont augmenté plus vite que les salaires, alors forcément la marge de manœuvre des ménages s’est effritée. Pour la seconde fois en 2013, après 2012, l’INSEE a reconnu que le pouvoir d’achat était en baisse : parfois il devient difficile de nier le réel.

http://france-inflation.com/pouvoir-achat.php

Faut-il changer l’UE ? Conserver l’euro ?

Les syndicats se sont lourdement fourvoyés en croyant pouvoir changer de l’intérieur L’UE. Ils comptaient créer un rapport de force suffisant ; ils n’y sont jamais parvenus. Leur responsabilité est immense, et en plus des 70 % des Français ne leur font plus confiance, c’est désormais à la base que cela vacille... Mais qui dit que l’objectif des dirigeants des confédérations n’était pas d’accompagner la mondialisation, cette autre internationale ?

Nombreux sont ceux qui se sont succédés au pouvoir et qui n’ont eut de cesse de transformer l’Europe, et de la cuisiner toujours plus à la sauce libérale. Il n’y a vraiment rien à attendre du PS ni de l’UMP, ni du Centre ou du Front de gauche, qui aura permis la politique sociale libérale de Hollande. Tous entretiennent le simulacre de l’opposition démocratique, tout en continuant à organiser le transfert des richesses, d’une poche à une autre.

L’euro est l’instrument de la paupérisation populaire, et il ne peut être maintenu en l’état, et en tout cas si la BCE ne joue pas le rôle d’outil pour relancer une économie, il est suicidaire que de vouloir maintenir la monnaie commune en l’état. Elle n’est pas adaptée à toutes les économies européennes.

L’UE du marché unique, j’espère l’avoir mis suffisamment en évidence ici, a été un outil du libéralisme pour reprendre de la richesse aux peuples, et pour les envoyer pas forcément dans les poches des industriels et autres producteurs, mais pour la donner aux spéculateurs, profiteurs, et improductifs. Cette construction pèse tout aussi fortement sur les petites entreprises qui ne bénéficient d’aucun des avantages accordés aux multinationales.

C’est tout ce système au visage éminemment antidémocratique, illégitime et insupportable qui se dévoile chaque jour un peu plus devant nous. Les peuples commencent à le comprendre, et présenterons un jour, il faut le croire, la facture.

La première chose qui sera à faire sera évidemment de mettre fin à ce système économique totalement ouvert, sans plus aucune protections. Les multinationales créent leurs richesses dans nos pays, grâce aux infrastructures qu’ils refusent d’entretenir, avec des salariés qu’elles usent et qu’elles refusent de soigner décemment, puis vont les exporter dans des pays fiscalement plus avantageux ; cette prédation devra s’arrêter, car ils pillent, sans contribuer autant que le reste de la communauté, sans parler des 1000 milliards d’euro annuels d’évasion fiscale. Ceux qui contribuent localement devront être allégés, afin de favoriser le maintien des emplois chez nous. La France crève de son trop plein de charges publiques, dont une très grande partie est due au remboursement des intérêts de la dette pour près de 50 milliards d’euro par an, il ne faut jamais l’oublier et sans cesse le rappeler : si on n’avait pas ces sommes à rembourser, et que l’on faisait appel à l’épargne populaire, on n’aurait pas à raboter tous nos services publics ou nos systèmes sociaux (même s’il ne faut pas s’interdire de les amender ni de les réserver aux nôtres avant tout).

Enfin et c’est un des points essentiels, il faudra nouer des partenariats pour s’affranchir des marchés ou l’avidité et le court terme règnent afin de se préserver au possible des hausses de prix liées à la spéculation. Enfin les salaires et le pouvoir d’achat devront être préservés, et ce devra être la préoccupation principale, comme nous le rappelle Francis Delaisi dans « La révolution Européenne »…

Roberto Fiorini

roby.fiorini@wanadoo.fr

* 1 – IRES (INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES) Revue de l’IRES n° 73/7

* 2 – Chronique Internationale de l’IRES n° 60/13

*3 – Revue de l’IRES n° 73/6

Article publié dans Terre et Peuple magazine n° 59 :

http://www.terreetpeuple.com/terre-et-peuple-magazine/terre-et-peuple-magazine-n59-printemps-2014/sommaire-tp-mag-n59.html?2d4883b0bf7db295e9826020acb22e07=0ced6156a0070428aa0ff28b5f7989dc

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Le RDIE (Règlement des Différends entre Investisseurs et Etats), ou ISDS en anglais (Investor-State Dispute Settlement) est « un mécanisme d’arbitrage privé entre les investisseurs et les Etats qui se substituerait aux juridictions existantes, permettant ainsi aux investisseurs privés de s’affranchir de toutes les lois et, de contourner les décisions qui leur seraient gênantes et de sanctifier la privatisation du pouvoir législatif ». Les Etats et les Parlements ne peuvent rien contre ces jugements. 6514 cas ont été soumis en 2012. Danièle Favari note que « 15 arbitres ont décidé de 55% de tous les litiges connus » et que « les revendications des Investisseurs ont été acceptées dans 70% des décisions arbitrales connues en 2012 », avec 1,77 milliards de dollars d’indemnité à Occidental contre l’Equateur.

Le RDIE (Règlement des Différends entre Investisseurs et Etats), ou ISDS en anglais (Investor-State Dispute Settlement) est « un mécanisme d’arbitrage privé entre les investisseurs et les Etats qui se substituerait aux juridictions existantes, permettant ainsi aux investisseurs privés de s’affranchir de toutes les lois et, de contourner les décisions qui leur seraient gênantes et de sanctifier la privatisation du pouvoir législatif ». Les Etats et les Parlements ne peuvent rien contre ces jugements. 6514 cas ont été soumis en 2012. Danièle Favari note que « 15 arbitres ont décidé de 55% de tous les litiges connus » et que « les revendications des Investisseurs ont été acceptées dans 70% des décisions arbitrales connues en 2012 », avec 1,77 milliards de dollars d’indemnité à Occidental contre l’Equateur.

Desde junio de 2013 la Comisión Europea, órgano no electo pero con facultades para emprender iniciativas sobre política comercial, y el Departamento de Comercio de EEUU están negociando una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) o TTIP, según las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership, que no se aprobará antes de 2016. La negociación corre a cargo de Karel de Gucht, comisario europeo de Comercio que está siendo investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades fiscales belgas y Michael Froman, por Estados Unidos, un tiburón neoliberal asesor de las cumbres del G8 y G 20.

Desde junio de 2013 la Comisión Europea, órgano no electo pero con facultades para emprender iniciativas sobre política comercial, y el Departamento de Comercio de EEUU están negociando una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) o TTIP, según las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership, que no se aprobará antes de 2016. La negociación corre a cargo de Karel de Gucht, comisario europeo de Comercio que está siendo investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades fiscales belgas y Michael Froman, por Estados Unidos, un tiburón neoliberal asesor de las cumbres del G8 y G 20.

Afin de punir l’Arménie de sa future adhésion à l’Union douanière (regroupant la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan) et de ne pas souscrire à la position atlantiste dans l’affaire ukrainienne, l’Union européenne a décidé de ne pas signer d’accord majeur avec Erevan.

Afin de punir l’Arménie de sa future adhésion à l’Union douanière (regroupant la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan) et de ne pas souscrire à la position atlantiste dans l’affaire ukrainienne, l’Union européenne a décidé de ne pas signer d’accord majeur avec Erevan.

Le Front National est crédité dans le dernier sondage IFOP de 24% des suffrages si les élections européennes de mai 2014 avaient lieu ce dimanche, devenant ainsi le premier parti de France à cette élection, une élection qui permit son éclosion en 1984 lorsqu’il atteignit 11% des voix, un score qu’il ne fut en mesure d’égaler qu’en 1989. En 2009, au creux de la vague, il n’obtenait même que 6,34% des voix, contre 9,8% en 2004. C’est dire si le FN en « temps normal » ne brille guère à cette élection. Avec seulement trois députés sortants, il est pourtant parti pour remporter en France les élections européennes et rafler ainsi aux alentours de vingt députés. Et ce phénomène ne concerne pas que la France, puisque de nombreux députés nationalistes et souverainistes devraient faire leur entrée à Strasbourg. C’est le cas des britanniques de UKiP, des finlandais du Perussuomalaiset, des danois du DFP, des autrichiens du FPÖ ou encore des néerlandais du PVV de Wilders. Si les nationalistes régressent en Europe centrale et orientale, ils connaissent à l’ouest une expansion sans précédent.

Le Front National est crédité dans le dernier sondage IFOP de 24% des suffrages si les élections européennes de mai 2014 avaient lieu ce dimanche, devenant ainsi le premier parti de France à cette élection, une élection qui permit son éclosion en 1984 lorsqu’il atteignit 11% des voix, un score qu’il ne fut en mesure d’égaler qu’en 1989. En 2009, au creux de la vague, il n’obtenait même que 6,34% des voix, contre 9,8% en 2004. C’est dire si le FN en « temps normal » ne brille guère à cette élection. Avec seulement trois députés sortants, il est pourtant parti pour remporter en France les élections européennes et rafler ainsi aux alentours de vingt députés. Et ce phénomène ne concerne pas que la France, puisque de nombreux députés nationalistes et souverainistes devraient faire leur entrée à Strasbourg. C’est le cas des britanniques de UKiP, des finlandais du Perussuomalaiset, des danois du DFP, des autrichiens du FPÖ ou encore des néerlandais du PVV de Wilders. Si les nationalistes régressent en Europe centrale et orientale, ils connaissent à l’ouest une expansion sans précédent.

Voilà, nous y sommes ! En cette année où est célébré le centenaire de la catastrophe de 1914, début d’une nouvelle guerre de trente ans qui s’est achevée avec la fin du règne du concert des nations, voici que résonnent à nouveau les tambours de bronze. Et quels tambours ! Encore une fois, un conflit fratricide menace entre des peuples européens. Ce conflit résulte pour une grande part d’une guerre idéologique entre une vision politique traditionnelle défendue par la Fédération de Russie, et des valeurs idéalistes, partagées et pratiquées par la seule Union européenne (les Etats-Unis d’Amérique les partagent, mais les pratiquent moins).

Voilà, nous y sommes ! En cette année où est célébré le centenaire de la catastrophe de 1914, début d’une nouvelle guerre de trente ans qui s’est achevée avec la fin du règne du concert des nations, voici que résonnent à nouveau les tambours de bronze. Et quels tambours ! Encore une fois, un conflit fratricide menace entre des peuples européens. Ce conflit résulte pour une grande part d’une guerre idéologique entre une vision politique traditionnelle défendue par la Fédération de Russie, et des valeurs idéalistes, partagées et pratiquées par la seule Union européenne (les Etats-Unis d’Amérique les partagent, mais les pratiquent moins).

Political conditions include the signing of the Association Agreement with the EU and legitimization of the government. Relevant agreements have been reached between the parties, and the agreement will likely be signed after the presidential elections in Ukraine on May25. The conditions include: reduction of the budget deficit that means devaluation of hryvnia, cuts in pensions, benefits and salaries to state employees, raising of the retirement age, the removal of subsidies to coal and other underperforming industries, the growth of natural gas prices, and other unpopular measures.

Political conditions include the signing of the Association Agreement with the EU and legitimization of the government. Relevant agreements have been reached between the parties, and the agreement will likely be signed after the presidential elections in Ukraine on May25. The conditions include: reduction of the budget deficit that means devaluation of hryvnia, cuts in pensions, benefits and salaries to state employees, raising of the retirement age, the removal of subsidies to coal and other underperforming industries, the growth of natural gas prices, and other unpopular measures.